電話システムを見直そうとしたとき「クラウドPBX」「IP-PBX」「従来型PBX」の違いがよくわからず、どれを選べばいいのか迷う人は多くいます。

電話システムの選択を間違えると、数百万円規模の損失につながる恐れがあります。業務の効率化どころか、余計なコストや運用負担を抱えるリスクもあるので注意が必要です。本記事では、クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXの違いを比較表にして、わかりやすく解説します。

長期的なコスト効率や柔軟な働き方への対応を考えるなら、クラウドPBXがおすすめです。物理的な機器や工事が不要で、場所を選ばず使えるため導入・運用の負担を大幅に減らせるからです。

記事を読めば、自社に最適な電話システムを選べるようになり、無駄なコストを避けつつスムーズで生産性の高い業務環境を整えられます。

\3か月間、月額料金が1,760円 ⇒ 1,100円!/

最短5営業日で導入可能!コスト削減なら今!

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXの違いを徹底比較

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXの違いを以下の比較表で紹介します。

| 項目 | クラウドPBX | IP-PBX | 従来型PBX |

|---|---|---|---|

| 仕組み | ネット経由で利用 | 社内サーバーで通話を制御 | 主装置を設置し、電話回線で接続 |

| 設置・機器 | 専用機器や工事不要。スマホ・パソコンで利用可能 | 専用サーバーや機器が必要。LAN配線で接続 | 大規模な主装置と電話線が必要。工事必須 |

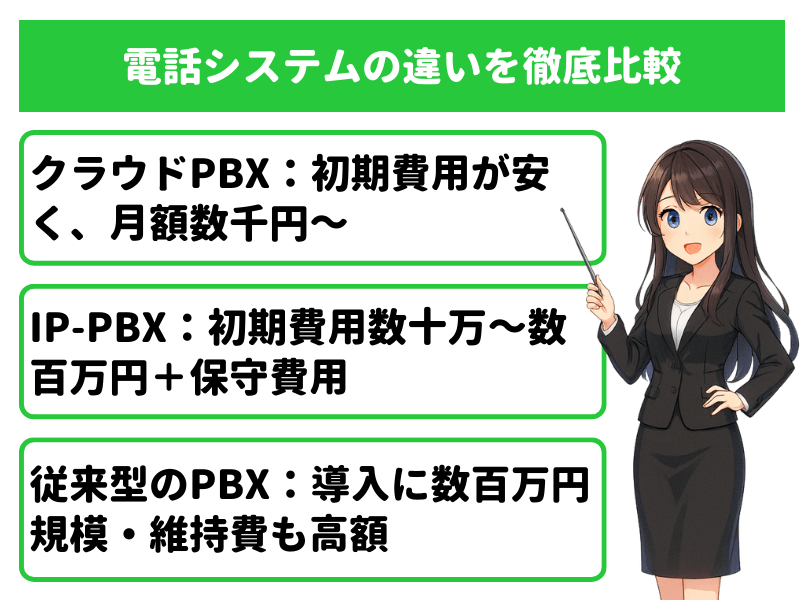

| 費用 | 初期費用が安く、月額数千円~ | 初期費用数十万~数百万円+保守費用 | 導入に数百万円規模。維持費も高額 |

| 運用・保守 | ベンダー管理で自動アップデート | 自社SEや外部業者が管理 | ベンダーと保守契約が必要 |

| セキュリティ・災害対策 | データセンターで多重バックアップ・暗号化。災害時も利用可能 | 社内で制御でき安全・災害時は停止リスクあり | サイバー攻撃に強いが、災害で停止しやすい |

仕組みの違い

オフィスやコールセンターで使われる電話システムは、社内の電話機や外部回線との接続を管理する「交換機」が中心です。従来型PBX・IP-PBX・クラウドPBXでは、交換機の仕組みや利用方法が異なります。

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXによる仕組みの違いを解説します。

クラウドPBXはアプリ・ブラウザで利用する仕組み

クラウドPBXは、物理的なPBX(構内交換機)の代わりに、すべての機能をクラウド上で提供するシステムです。クラウドPBXはオフィスに高額な機器を設置する必要がなく、インターネットさえあればすぐに利用できる特徴があります。

クラウドPBXは社員がスマホやパソコンに専用アプリを入れたり、Webブラウザを使ったりするだけで利用可能です。クラウドPBXは会社の代表番号で発着信したり、内線・転送といったビジネスフォン機能を使ったりできます。

クラウドPBXならテレワークや外出先でもオフィスと同じ環境で通話できるため、新しい働き方に対応したい企業には相性の良いシステムです。

IP-PBXは社内に機器を設置する仕組み

IP-PBX(Internet Protocol Private Branch eXchange)は、従来のPBXをネットワーク化した仕組みです。IP-PBXは社内にサーバーを設置して運用します。IP-PBXは音声をデジタルデータに変換し、LANやインターネットを経由して通話をします。従来の電話回線よりも柔軟な運用が可能です。

IP-PBXの電話機はLANケーブルで接続され、スマホやパソコンを電話端末として利用できます。ただし、IP-PBXはサーバーを自社で管理・運用する必要があるため、導入コストやメンテナンス負担は大きくなりがちです。

IP-PBXはセキュリティや細かな設定を重視する企業に向いた方式です。

従来型PBXは電話線と主装置を使う仕組み

従来型PBX(Private Branch Exchange)は、企業やコールセンターで長く使われてきた電話交換機です。従来型PBXはオフィス内に主装置を設置します。従来型PBXは複数の電話機を電話線でつないで、外線の発着信や内線同士の接続を管理します。

ただし、従来型PBXの導入には配線工事が必要です。従来型PBXの初期コストも高額になりやすいので注意しましょう。現在ではIP-PBXやクラウドPBXと比較すると柔軟性に欠けるため、移行を検討する企業も増えています。

設置・機器の違い

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXによる設置・機器の違いは、以下のとおりです。

クラウドPBXの機器は不要

クラウドPBXは、物理的な主装置をオフィスに置かなくても利用できます。すべてのPBX機能がクラウド上で提供されるため、電話回線の配線工事も不要です。クラウドPBXなら導入コストや手間を大幅に削減できます。

クラウドPBXにつなげる端末は、社員がすでに持っているスマホやパソコン、タブレットでOKです。クラウドPBXは専用電話機を新たに購入する必要がないため、スピーディに運用を開始できるメリットがあります。

クラウドPBXはテレワークや外出先でも柔軟に使えるので、効率化を求める企業に向いています。

IP-PBXは専用サーバーや主装置が必要

IP-PBXには「ハードウェア型」と「ソフトウェア型」があります。IP-PBXの「ハードウェア型」と「ソフトウェア型」の違いは以下のとおりです。

| ハードウェア型 | 専用の主装置をオフィス内に設置 |

|---|---|

| ソフトウェア型 | 自社のサーバーに専用ソフトを導入 |

IP-PBXの「ハードウェア型」と「ソフトウェア型」は、通話を制御するサーバーや機器が必要です。クラウドPBXと比較すると導入ハードルは高めです。

IP-PBXはLANケーブルでつなげるので、固定電話機に限らずパソコンやスマホも社内電話として利用できます。自社でシステムを細かく管理したい場合には、IP-PBXが適しています。

従来型PBXは大規模な主装置と専用電話回線が必要

従来型PBXは、オフィス内に大規模な主装置(電話交換機)を設置する必要があります。従来型PBXは多くの回線や電話機を管理できる反面、専用スペースが必要です。従来型PBXは大規模な工事をするデメリットがあります。

従来型PBXは外線や内線の接続に物理的な電話線を使うため、設置時の工事費用や導入負担が大きくなりがちです。

費用の違い

電話システムの導入には「初期費用」と「継続的なランニングコスト」がかかります。クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXによる費用の違いは、以下のとおりです。

クラウドPBXの費用は数千~数万円

クラウドPBXは物理的な主装置や工事が不要なため、初期費用を大幅に抑えられます。クラウドPBXの特徴は、導入のハードルが低いことです。

クラウドPBXのランニングコストは月額利用料として発生し、人数やオプションによって変動します。クラウドPBXの費用相場は、数千円から数万円程度です。自社に必要なクラウドPBXの機能だけを選べば、無駄のないコスト管理が可能です。

IP-PBXの初期費用は数十万~数百万円・保守費も発生

IP-PBXを導入する場合、専用主装置の購入が大きな負担となります。IP-PBXで利用する専用主装置の価格は数十万~数百万円です。高性能モデルでは1千万円を超えるケースもあります。IP-PBXの工事費や設定費用も発生し、初期投資は高額です。

IP-PBXの運用開始後も、主装置のリース料・アップデート・セキュリティ・修理費などがかかります。IP-PBXは長期的なランニングコストも考慮する必要があります。クラウドPBXと比較すると、コスト負担は重くなりやすいです。

従来型PBXの費用は導入時で数百万円規模・維持費も高額

従来型PBXは、主装置と設置工事に数百万円規模の費用が必要です。従来型PBXの年数が経てば交換コストもかかり、保守契約やメンテナンス費用も継続して発生します。クラウドPBXやIP-PBXと比較すると、初期費用・維持費が高くなりやすいです。

運用・保守の違い

電話システムを導入したあと、運用や保守をどうするかは企業の負担に直結します。クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXでは、維持にかかる手間とコストが異なるため、事前に理解しましょう。

クラウドPBXはベンダーによる運用で自動アップデート

クラウドPBXは、サービス提供ベンダーが運用と保守を担います。クラウドPBXは自社でIT人材を確保する必要がなく、システムメンテナンスに時間やコストを割かなくて済みます。クラウドPBXのソフトウェアアップデートは自動で行われ、常に最新状態で利用可能です。

クラウドPBXは運用負担を最小化しつつ、セキュリティリスクを抑えるのに有効です。

IP-PBXの運用は社内SEや専門業者が必要

IP-PBXは、オフィス内に設置した主装置や自社サーバーを管理し続ける必要があります。IP-PBXは社内SEを配置するか、外部の専門業者に保守を依頼しましょう。IP-PBXのシステムを変更したり電話機を増設したりするには、追加機器や設定作業が発生します。

IP-PBXはクラウドPBXのように、システムの変更を手軽にできません。IP-PBXは自社で細かく制御できるのは強みですが、運用負担は大きくなります。

従来型PBXの運用は保守契約・障害対応が必要

従来型PBXは、導入後に主装置の保守や障害対応を継続する必要があります。従来型PBXではベンダーと保守契約を結び、定期メンテナンスや故障時の対応を依頼するのが一般的です。オフィス移転やレイアウト変更があると、従来型PBXの主装置移動や配線工事が必要です。

従来型PBXの主装置を移動すると、追加費用が発生するケースがあります。従来型PBXはクラウドPBXやIP-PBXと比較すると、柔軟性に欠け長期的な運用負担も大きくなりやすいです。

セキュリティ・災害対策の違い

企業の電話システムは普段の業務だけでなく、災害やトラブルが起きたときにも欠かせない大切な仕組みです。クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXによるセキュリティ・災害対策の違いを解説します。

クラウドPBXのセキュリティ対策はデータセンターに依存・多重バックアップあり

クラウドPBXはインターネットを介して利用するため、ハッキングやなりすまし、情報漏洩などのリスクがあります。信頼できるベンダーは、セキュリティ対策を徹底したデータセンターを利用しているのでリスクの軽減が可能です。

クラウドPBXの安全性を確保するために、多重バックアップや暗号化通信などの仕組みを取り入れています。クラウドPBXにはオフィスが被災してもシステムはクラウド上にあるため、別の拠点や在宅環境からでも業務を継続できるメリットがあります。

クラウドPBXによってセキュリティ内容が異なるので、契約する前に確認しましょう。

IP-PBXのセキュリティ対策は物理的に安全だが災害時に弱い

IP-PBXはオフィス内にサーバーを設置し、社内ネットワークで管理します。IP-PBXはオフィス内にサーバーを設置するため、ファイアウォールやアクセス制限によるセキュリティ対策が可能です。IP-PBXのメリットは、外部からの攻撃を受けにくい環境を構築できる点です。

一方、IP-PBXのサーバーがオフィスにあるため、地震や台風などの災害で拠点がダメージを受けるとシステム停止のリスクがあります。

従来型PBXのセキュリティ対策は物理回線依存・災害時に停止リスクが高い

従来型PBXはインターネットを利用しないため、サイバー攻撃を受けるリスクがほとんどありません。従来型PBXはセキュリティ面において優秀です。しかし、従来型PBXは物理的な主装置や電話線に依存しています。

従来型PBXは火災や地震などによりシステム全体が停止するデメリットがあります。

クラウドPBXとIP-PBXの市場動向

IP-PBXは既存設備を活かせる一方で、縮小傾向にあります。クラウドPBXは柔軟性や拡張性を評価されて導入が加速しています。クラウドPBXとIP-PBXの市場動向を理解すれば、あなたに合った電話システム選びが可能です。

IP-PBXの市場動向

IP-PBXを含むIP電話市場は、全体の利用番号数が横ばいで推移している一方で、通話回数や通話時間は減少傾向にあります。つまり、IP-PBXの利用基盤は安定しているものの、実際の通話は縮小してきているのが現状です。

通話回数や通話時間の減少は「IP電話」全般を対象としたもので、IP-PBX単体を示したものではありません。しかし、IP電話市場全体の流れは、IP-PBXにも大きく影響します。

総務省による令和5年度のIP電話市場調査の内容は、以下のとおりです。

| 項目 | 令和5年度 | 前年比 |

|---|---|---|

| 総利用番号数 | 4,569万件 | 4,569万件 (ほぼ横ばい) |

| 発信回数 | 151億回 | 前年比3.8%減 |

| 発信時間 | 4億1,840万時間 | 前年比7%減 |

上記のとおり、IP電話の減少が続いている状況です。IP電話利用の減少が続いている原因として、携帯電話やWeb会議ツールの普及が考えられます。

今後は既存のPBXを活かしつつ、クラウドPBXとのハイブリッド化を意識した運用に切り替える対策が有効です。災害対応や多拠点展開を考える企業は、段階的にクラウド連携を取り入れていくべきです。

IP-PBXは短期的には利用が残るものの、中長期的には利用縮小の流れは避けられません。クラウドPBXへの移行も視野に入れ、将来性を考えて判断しましょう。

クラウドPBXの市場動向

クラウドPBXは今後の主流になる可能性が高い電話システムです。クラウドPBXが主流になる背景として、大企業を中心に導入が加速しています。テレワークや多拠点展開を進める企業では、クラウドPBXの柔軟性やコスト効率の高さが評価されています。

クラウドPBXは物理的な機器が不要です。拠点や利用人数が増えても簡単に拡張できるメリットがあります。クラウドPBXはTeamsやZoomといったUCサービスと連携して、社内外のコミュニケーションを一体化できる点も強みです。

» Zoom Phoneの料金詳細はこちら

総務省の調査では「固定電話料金が10%上がった場合、従業員5,000人以上の企業の12.2%が固定電話をやめてクラウドPBXに代替する」と回答しています。5,000人以上の企業が1,000社あれば、約120社がクラウドPBXに切り替える計算です。

昨今はインフレの影響で固定電話の料金も上昇傾向にあります。今後はさらにクラウドPBXを利用する企業が増えると予測されます。

» 総務省によるクラウドPBXの市場動向はこちら(PDF36枚目より)

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXではどれを選ぶべき?

クラウドPBX・IP-PBX・従来型PBXを選ぶべきそれぞれのケースを以下に紹介します。

| 種類 | おすすめな人 |

|---|---|

| クラウドPBX | テレワークや外出先でも利用したい/初期費用を抑えて導入したい |

| IP-PBX | 通話品質を最優先したい/社内にITリソースがある |

| 従来型PBX | セキュリティ要件が厳しい/インターネットに依存せず安定した通話環境を維持したい |

クラウドPBXがおすすめなケース

クラウドPBXがおすすめなケースは以下のとおりです。

テレワークや外出先から利用したい

クラウドPBXは、テレワークや営業で外出が多い企業におすすめです。なぜなら、クラウドPBXはインターネットさえあれば、自宅やカフェ、出張先でも会社番号を使って発着信ができるからです。クラウドPBXを導入すれば、社員がどこにいてもオフィスと同じように電話対応できます。

クラウドPBXなら災害やパンデミックといった非常時にも、テレワークへすぐに切り替えられます。クラウドPBXは、事業を止めないBCP対策(※)としても有効です。

※BCP対策とは、地震や災害などの緊急時でも事業を止めないための準備や計画のことです。

クラウドPBXはスマホやパソコンでの利用が可能です。クラウドPBXなら個人の携帯番号を仕事で使いたくない社員のプライバシーも守れます。クラウドPBXの導入により、従業員満足度や生産性の向上にもつながります。

初期費用を抑えて早く導入したい

「なるべくコストをかけずに、短期間で電話環境を整えたい」と考える企業は、クラウドPBXをおすすめします。従来のIP-PBXでは数十万円単位の初期費用や大掛かりな工事が必要です。しかし、クラウドPBXなら物理的な主装置や配線工事が不要です。

クラウドPBXはアカウント発行だけで利用できるため、初期費用を数千円から数万円に抑えられるケースが多くあります。起業したばかりのスタートアップや中小企業がクラウドPBXを導入するメリットは、資金を温存しながらも早く電話番号を整備できる点です。

ベンダーによっては最短5営業日ほどでクラウドPBXの運用を始められます。クラウドPBXなら「すぐに代表番号を取りたい」「新拠点の立ち上げに間に合わせたい」といったニーズにも対応可能です。

クラウドPBXは従業員数や拠点の増加に合わせて柔軟に拡張できます。クラウドPBXは将来的な負担増も最小限に抑えられます。

将来の拡張性を重視したい

クラウドPBXは、企業の成長スピードに合わせて柔軟に拡張できる点がメリットです。IP-PBXでは新しい拠点を開設したり、社員が増えたりすると主装置や配線工事が必要で負担となります。しかし、クラウドPBXは、インターネット環境さえあれば追加の機器や複雑な工事が不要です。

クラウドPBXならアカウントを発行するだけで、新しい従業員や拠点をすぐにシステムへ組み込めます。クラウドPBXの柔軟性は「成長を前提とした企業」にとって有利です。

スタートアップにより短期間で人員を倍増させるケースや、多拠点展開を進める中小企業は、クラウドPBXをおすすめします。なぜなら、クラウドPBXを使えば、最小限の手間とコストで電話環境を整えられるからです。将来的に数百人規模へ拡大する場合でも、段階的に契約を見直すだけで対応できます。

クラウドPBXは必要に応じて録音や自動応答、外部システムとの連携といった高度な機能を後から追加できるメリットもあります。クラウドPBXは「最低限の電話環境でいいが、将来的に営業効率化や顧客管理と連動させたい」といったニーズにも柔軟に対応可能です。

\3か月間、月額料金が1,760円 ⇒ 1,100円!/

最短5営業日で導入可能!コスト削減なら今!

IP-PBXがおすすめなケース

IP-PBXがおすすめなケースは以下のとおりです。

通話品質を最優先したい

IP-PBXは、オフィス内に専用サーバーを設置して自社のネットワークで通話を完結させる仕組みです。IP-PBXは自社で通話を完結させる仕組みのため、インターネットの混雑に左右されにくく安定した通信環境の構築が可能です。

クラウドPBXでは回線の品質が利用環境に依存する可能性が高くなります。一方、IP-PBXは専用回線や社内LANを活用すると、より高い品質を維持できます。

社内にITリソースがある

IP-PBXを導入したときの設定や運用・保守は、自社で対応できます。システムの構築やメンテナンスに関する知識を持つIT担当者が社内にいれば、外部に依頼するコストを抑えられます。IT担当者により自社の業務に合わせた柔軟なIP-PBXのカスタマイズが可能です。

社内にITリソースがあると、IP-PBXの以下の設定をスピーディーにできます。

- 通話録音の設定

- 内線ルールの細かい調整

- セキュリティ対策の強化など

「通話録音」は、理不尽な要求から従業員を守るカスハラ(カスタマーハラスメント)対策としても有効です。自社に最適な録音環境を構築すれば、トラブル防止につながります。

» カスハラ対応の詳細はこちら

社内にITリソースがあれば外部ベンダーを介さずに対応でき、トラブル発生時にも迅速な復旧が可能です。自社でIP-PBXの対応をする運用スタイルは、IT人材を確保している中堅~大企業に向いています。

自由度の高さと細やかな管理が可能なIP-PBXは、クラウドPBXにはないオンプレミス型(※)ならではのメリットといえます。

※オンプレミス型とは、自社にサーバーや機器を設置して運用する方式のことです。

既存PBXと併用する

すでに従来型のPBXを導入している企業では、システムを一気にクラウドPBXへ移行するのは困難です。従来型PBXから新しいシステムへ移す際に効果的なのが、IP-PBXへの段階的な移行です。

従来型PBXの設備をそのまま活かしつつ、必要な部分からIP化を進めます。必要な部分からIP化を進めれば、スムーズな移行計画を立てられます。

大規模なオフィスや長年同じPBXを利用してきた企業では、既存回線や機器を完全に撤廃するのは厳しい状況です。なぜなら、既存回線や機器の撤廃は、莫大なコストとリスクが伴うからです。

しかし、IP-PBXであれば既存設備を残しながら新しい機能を追加できます。IP-PBXは段階的にクラウドへ近づけていく柔軟な戦略が可能です。

現場の従来型PBX利用者は、一気にシステムが変わると混乱しやすくなります。従来型PBX利用者への教育コストも発生しがちです。IP-PBXを併用すれば、従来の利用環境を維持しながら新システムに慣れていけるため、社員の負担も最小限に抑えられます。

つまり、リスクを分散しながら少しずつ新しいシステムに切り替えたい企業では、IP-PBXの段階的な導入が現実的かつ効果的です。

従来型PBXがおすすめなケース

従来型PBXがおすすめなケースは以下のとおりです。

セキュリティ要件が極めて厳しい

従来型PBXはインターネットに接続しない仕組みです。従来型PBXは、外部からの不正アクセスやサイバー攻撃にさらされるリスクが極めて低い特徴があります。

従来型PBXはネットワーク経由の侵入を受けないため、情報漏洩や不正利用などのリスクを最小化できます。従来型PBXは高いセキュリティレベルの確保が可能です。

金融機関や官公庁のように「1件の情報流出や業務停止が社会的に大きな影響を与える」組織では、クラウドPBXやIP-PBXよりも従来型PBXのほうが安心です。国家機密や金融取引データを扱う部門では、外部通信を遮断した環境自体がリスク回避につながります。

クラウド化の流れが加速している現代でも「最高レベルのセキュリティが求められる領域」では、従来型PBXが検討対象として有効です。

インターネットに依存せず安定した通話環境を維持したい

従来型PBXは物理的な電話回線を利用するため、インターネットの状況に左右されず常に安定した通話品質を維持できます。クラウドPBXやIP-PBXはインターネット回線に依存するので、回線が混雑していたり障害が発生したりすると、音声の途切れや遅延が起こる恐れがあります。

顧客対応が中心のコールセンターや、常時クリアな音質が求められる業務では、安定性を担保できる従来型PBXが一つの方法です。従来型PBXは、インターネット障害が業務全体に影響を与える企業にとっても有効です。

従来型PBXなら災害や障害が発生しても物理回線が生きていれば通話を維持できます。従来型PBXはリスクヘッジの観点でも安心感があります。

今ある従来型PBXをそのまま使い続けたい

従来型PBXをそのまま継続して使うのは、コストや投資を無駄にしない現実的な方法です。長年使ってきた従来型PBXには多額の投資がされており「まだ使えるのにすぐに入れ替えるのはもったいない」と考えがちです。

今ある従来型PBXの設備を最後まで活かし、段階的にクラウドPBXへ移行するほうが経営リスクを抑えられます。現場の従来型PBX利用者にとっても急なシステム変更は、混乱の原因です。従来のPBX設備を活かしながら少しずつ新しい仕組みに慣れていけば、業務を止めずにスムーズな移行が可能です。

【まとめ】長期的に見るならIP-PBXよりクラウドPBXがおすすめ

クラウドPBXはIP-PBXや従来型PBXよりもコスト効率・拡張性・BCP対応に優れています。クラウドPBXなら長期的にみて、働き方改革やテレワークに対応した柔軟な運用が可能です。通信環境の見直しを考えている企業は、クラウドPBXを選ぶと以下の点で効果を発揮します。

- 迅速な導入

- メンテナンス負担の軽減

- 場所を問わない労働環境

電話システムの導入を検討するなら、自社の働き方に合ったクラウドPBXを選ぶのがおすすめです。

\3か月間、月額料金が1,760円 ⇒ 1,100円!/

最短5営業日で導入可能!コスト削減なら今!

コメント